|

|

|

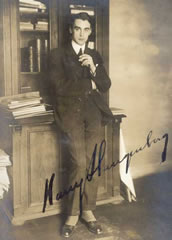

Harry Stangenberg (Foto: Royal Operas Archive Stockholm/Foto: F. Dittmar). Der gebürtige Schwede ging nach heftigen Attacken gegen seine Person im „Völkischen Beobachter“ und nach seiner Entlassung als Oberspielleiter in Stuttgart zurück in seine Heimat. |

||

Dass sich Zuschauer aus dem Parkett oder dem I. Rang jemals ins Foyer des II. Ranges verirren, wo sich üblicherweise die Opernenthusiasten der niedrigeren Preiskategorien zum Pausengespräch an der Sektbar treffen, ist kaum vorstellbar. Mit dieser Ortswahl hat man von Seiten des Staatstheaters keine glückliche Hand bewiesen. Kommt man jedoch tagsüber gezielt zur Ausstellung, dann stören kein Gläserklirren, keine Pausengespräche und auch kein Kartenvorverkauf beim Gang durch die Tafeln, auf denen 22 lakonisch geschriebene Biographien aus dem Stuttgarter Haus an erschütternde Schicksale erinnern.

Der Blick bleibt beim Foto der Sopranistin Else Reder hängen: Else Reder wurde am 17. Dezember 1890 in Plön geboren. Seit 1918 sang sie im Sopran des Stuttgarter Opernchors. Dem Theaterpublikum war sie durch kleinere solistische Rollen wie die erste Brautjungfer im „Freischütz“ oder die Melanie in der „Fledermaus“ bekannt. Ende November 1933 wurde sie als „Halbjüdin“ entlassen und 1937 aus der Reichstheaterkammer ausgeschlossen. Die Ehe mit ihrem Mann Ludwig Reder, der Chorsänger an der Stuttgarter Oper bleiben konnte, verhinderte ihre Deportation. Else Reder starb am 17. Dezember 1979 in Stuttgart. Das ist die nüchterne Beschreibung eines ruinierten Lebenslaufes. Andere endeten tragischer, im Exil, oder durch Deportation und Ermordung. Am 15. März 1933 hatte die NSDAP die Macht im Württemberger Landtag übernommen, bereits am 11. Februar 1937 antwortete der Intendant Otto Krauß auf eine Anfrage des Kultusministeriums „Betr.: Beschäftigung von Juden“ lapidar mit: „Fehlanzeige“. Bereits ein Jahr vor den ersten Reichsmusiktagen in Düsseldorf im Mai 1938 und der zeitgleich in Weimar stattfindenden Propaganda-Ausstellung „Entartete Musik“ war das Württembergische Staatstheater „judenfrei“.

Rasche Gleichschaltung

Der historische Rückblick, den die Ausstellungsmacher unter dem Titel „Der Kampf um das Württembergische Landestheater Stuttgart“ nachzeichnen, beginnt bereits in den 20er-Jahren. In dieser Zeit zählte das Stuttgarter Haus zu den führenden deutschen Bühnen. Intendant Albert Kehm erweiterte das klassische Repertoire, unterstützt vom damaligen Generalmusikdirektor Fritz Busch. In Stuttgart kamen Werke von Paul Hindemith, Ernst Krenek, Kurt Weill, Friedrich Wolf, Bert Brecht, Bernhard Blume, Ernst Barlach oder Oskar Schlemmer auf die Bühne – Kehms Programme waren zeitgenössisch im besten Sinne. Zitate aus Rezensionen belegen, wie bereits in den zwanziger Jahren Presse und Politik von der Süddeutschen Zeitung bis zum Völkischen Beobachter, von der deutschnationalen Bürgerpartei bis zum Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund, der auch Theaterskandale in Hannover, München, Nürnberg und Berlin organisiert hatte, den Stuttgarter Theaterleuten das Leben schwer machten.

|

Lydia Kindermann (Foto: Galerie Bilderwelt Berlin). Die an der Berliner Staatsoper gefeierte Altistin wanderte bereits 1932 nach Prag aus. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen ging sie wegen ihrer jüdischen Herkunft ins Exil nach Buenos Aires und kehrte 1949 in ihre Heimatstadt Wien zurück. |

||

1933 ging dann alles sehr schnell: am 15. März wurde Gauleiter Wilhelm Murr, gegen die Stimmen der SPD und der schon ausgeschalteten KPD, zum neuen Württembergischen Staatspräsidenten gewählt. Kulturminister wurde der bisherige Landtagspräsident Christian Mergenthaler, ein ausgewiesener Gegner des Landestheaters. Seine erste Amtshandlung war die Absetzung des Intendanten Albert Kehm, des Verwaltungsdirektors Otto Paul sowie der Oberspielleiter von Oper und Schauspiel, Harry Stangenberg und Friedrich Brandenburg. Am gleichen Tag wurde der Nationalsozialist Otto Krauß als Intendant eingesetzt, innerhalb von Monatsfrist wurden prominente Juden wie die Schauspieler Fritz Wisten und Max Marx sowie die Sänger Hermann Weil und Hermann Horner gekündigt. Die Vertreibung hatte begonnen.

Historischer Abriss

Mit den 22 Biographien und einigen Klangbeispielen versucht die Ausstellung „Verstummte Stimmen“, die Namen der Stuttgarter Opfer nationalsozialistischer Kulturpolitik wieder ins Gedächtnis einer Stadt zurückzubringen. Doch dabei bleibt sie nicht stehen. In einem zeitgeschichtlichen Abriss reflektiert sie die Musikpolitik im Dritten Reich und schildert die Machenschaften der „Kulturellen SA“, nennt die Namen der Verfolger, neben Goebbels etwa Hans Hinkel und Hans Severus Ziegler oder auch den Musikwissenschaftler Herbert Gerigk, der durch seine detektivisch betriebene lexikalische Erfassung der Juden unter dem Titel „Das Lexikon der Juden in der Musik“ zur traurigen Berühmtheit wurde. Die Kuratoren vergessen auch nicht, den Profiteuren einen Platz einzuräumen, angefangen beim Präsidenten der Reichsmusikkammer Richard Strauss, über den Komponisten Werner Egk oder den Dirigenten Karl Böhm, der Nachfolger von Fritz Busch bei der Staatskapelle in Dresden wurde. Sie alle werden mit ihren Überzeugungen und Motiven in den historischen Zusammenhang gestellt. Der allgemeine Teil der Ausstellung versammelt 44 Biographien prominenter Künstler und ist in den Räumlichkeiten des Baden-Württembergischen Landesarchivs gegenüber der Staatsoper ausgestellt. Konfrontiert mit der Dokumentation dieses Exodus prominenter Künstler, dringt wieder einmal schmerzlich ins Bewusstsein, was Rassenwahn und kunstfeindliche Ideologie im deutschen Kulturleben angerichtet haben. Die nächsten Stationen der Ausstellung werden Darmstadt und Bayreuth sein – man darf auch hier mit neuen Forschungsergebnissen und Dokumentationen vor allem zum jeweiligen regionalen Kulturleben rechnen.

Andreas Kolb

Katalog: Hannes Heer: Verstummte Stimmen. Die Vertreibung der „Juden“ aus der Oper 1933 bis 1945, Metropol Verlag, Berlin 2008

Tondokumentation: Vier CDs enthalten die Tondokumente der Ausstellung (Vertrieb: Membran International)

|

|

|

© by Oper &

Tanz 2000 ff. |