|

|

|

||

| Carlotta Grisi und Lucien Petipa. Abb.: Archiv |

||

Die Uraufführung am 28. Juni 1841 war – Wagners abwertendem Diktum zum Trotz – ein Riesenerfolg und das Werk avancierte im Lauf der Geschichte zum Archetyp des romantischen Balletts, an dessen Anfang 1832 Filippo Taglionis „La Sylphide“ gestanden hatte. Neben „Schwanensee“ (1877) und „Nussknacker“ (1892) gehört die „Giselle“ mit ihrer seit 165 Jahren ungebrochenen Aufführungstradition zu den erfolgreichsten Balletten überhaupt. Die gleichzeitige Forderung nach tänzerischer Virtuosität, technischer Leichtigkeit sowie darstellerischer Expressivität und Wandelbarkeit verleiht der Titelpartie zudem die Bedeutung eines Meilensteins im Repertoire einer jeden Ballerina.

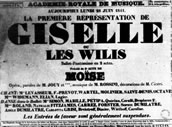

Als Erste interpretierte die abendfüllende Rolle der Giselle die damals 22-jährige Carlotta Grisi, die nur wenige Monate zuvor – am 12. Februar 1841 – in einem Pas de deux mit ihrem Partner Lucien Petipa an der Académie Royale de Musique debütiert hatte. Ihr Name findet sich auf dem Theaterzettel der Uraufführung in der untersten Zeile der Besetzungsangabe. Im Gegensatz zur heute geläufigen Theaterpraxis wurde die zweiaktige Ballett-Pantomime damals im Anschluss an eine Einzelaufführung des dritten Akts von Rossinis Oper „Moïse“ gezeigt.

Die Entstehung des Werks

Einerseits inspiriert durch die Erscheinung der jungen, aufstrebenden Grisi und andererseits angeregt durch zwei literarische Erzählungen (Heinrich Heines Beschreibung der nächtlichen Geistergeschöpfe in seiner Abhandlung über die „Elementargeister“ und Victor Hugos dem selben Stoff entlehntes Gedicht „Fantômes“ aus der Gedichtsammlung „Les Orientales“) begann der Schriftsteller, Feuilletonist und Verehrer schöner Tänzerinnen, Théophile Gautier – einer der führenden Köpfe der romantischen Bewegung in Frankreich – mit dem Entwurf eines Szenars. Er hatte es eilig, denn um mit seinem Stück die Karriere seiner noch wenig bekannten neuen „Flamme“ zu fördern, musste er die Tournee-Abwesenheit der beiden Stars – Marie Taglioni und Fanny Elßler – nutzen.

Flucht vor der Wirklichkeit

|

||

| Programmzettel der Uraufführung |

||

„Die neue Rolle sollte ganz auf ihr Temperament zugeschnitten sein, die elfenhafte Zartheit der Taglioni mit dem sinnlichen Feuer und der dramatischen Verve der Elßler verbinden.“ In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und renommierten Librettisten Vernoy de Saint-Georges, der Gautiers Ursprungsidee, den ersten Akt nach Hugos Vorlage in einem fürstlichen Ballsaal spielen zu lassen, maßgeblich umgestaltete, entstand die in zwei kontrastreichen romantischen Bildern erzählte fantastische Geschichte um das hübsche Bauernmädchen Giselle. Während das dörfliche Lokalkolorit den ersten Aufzug beherrscht, prägen die slawischen Volkssagen entlehnten „Vilen“ – im fahlen Mondschein tanzende und männermordende Geisterbräute – den bald als „weißen Akt“ (ballet blanc) bezeichneten zweiten. Kurz vor dem Aktwechsel zerbricht die glücklich-heitere Atmosphäre, als Giselle den an ihr begangenen Betrug ihres geliebten Albrecht erkennt, darüber – ganz nach dem Goût der Zeit – den Verstand verliert und stirbt. Mit ihrem Tod wendet sich die Handlung hin zur übernatürlichen Realität der im fahlen Mondlicht lauernden Wilis. Kleine Verbindungsbewegungen und Sprünge, vor allem aber ihre typischen, den Boden fliehenden „Arabesquen“, mit weit ausgestreckten Armen und dem in die Ferne schweifenden Blick, spiegeln ihren Bezug zur jenseitigen Welt und das nach Transzendenz gierende Lebensgefühl der Romantik wider.

Typische Motive

Es war ein offenes Geheimnis in Paris, das der Tänzer Jules Perrot, Grisis Lehrer, Förderer und Partner seit deren Anfängen 1833 in Neapel, für all ihre Pas und Szenen verantwortlich zeichnete, ohne namentlich genannt zu werden: „Ich kam ausgezeichnet mit Perrot und Carlotta aus, und das Werk entstand sozusagen in meinem Wohnzimmer“, erinnerte sich später Adolphe Adam, der die Partitur im Zeitraum vom 11. April bis zum 8. Juni 1841 niederschrieb. Offiziell war der Pariser Ballettmeister Jean Coralli mit der Choreografie beauftragt worden. Die erstmalige bewusste Kombination von pantomimischen und rein tänzerischen Ausdrucksmitteln, die einander beständig abwechseln, empfinden wir heute als typisch für „Giselle“. Ebenso die Verwendung von Leit- und Erinnerungsmotiven anhand derer die Hauptfiguren Giselle und Albrecht, Hilarion und Myrtha sowie das in der Wahnsinnsszene wiederkehrende Liebesthema musikalisch charakterisiert werden. Hinzu kommt, dass das Tanzen selbst zum tragenden Handlungsmoment wird und im Mittelpunkt des Balletts steht.

Im Strom der Zeit

|

||

| „Giselle“ im Bayerischen Staatsballett mit Alen Bottaini und Lisa-Maree Cullum. Foto: Charles Tandy |

||

Nur ein Jahr nach dem triumphalen Erfolg in Paris präsentierte Jules Perrot am Her Majesty’s Theatre in London „seine“ „Giselle“ und verkörperte an der Seite von Carlotta Grisi auch die Rolle des Albrecht. Im Auftrag des Zaren reiste er 1848 nach Sankt Petersburg, um mit dem dortigen Ensemble die Pariser Fassung einzustudieren. Die Partie des Albrecht tanzte Marius Petipa (Bruder des Uraufführungs-Albrecht Lucien Petipa), der ab 1850 auch als sein Assistent fungierte und während seiner sich anschließenden 50-jährigen Tätigkeit als Ballettmeister am Mariinsky-Theater mehrere Wiederaufnahmen zu verantworten hatte. In einer Zeit, wo der Hype für das romantische Ballett in Westeuropa abflaute (Paris setzt das Werk 1868 ab) sicherte er damit die Tradierung der Originalfassung auf russischen Bühnen.

Die meisten der auf uns gekommenen klassischen Interpretationen – so auch Peter Wrights seit 32 Jahren im Repertoire der Bayerischen Staatsoper lebendige „Giselle“ – beruhen auf Petipas letzter Petersburger Choreografie von 1887, für die er unter anderem den Einsatz der Flugmaschinerien strich und das ganze Corps de ballet der Wilis auf Spitze tanzen ließ. Erst Diaghilews Ballets Russes mit Tamara Karsavina und Vaclav Nijinski in den Hauptrollen verhalfen dem Œuvre 1910 in Paris zu neuem Durchbruch und der Tanzwelt zu einem wahren Ballettboom, den legendäre Primaballerinen wie Anna Pawlowa, Olga Spessiwzewa, Galina Ulanowa, Alicia Markowa, Yvette Chauviré, Margot Fonteyn, Alicia Alonso, Natalia Makarova oder Carla Fracci weiter bis ins 21. Jahrhundert trugen. Natürlich, beeindruckende Adaptionen wie Arthur Mitchells kreolische Auslegung für das Dance Theatre of Harlem (1984) und radikale moderne Umdeutungen wie Mats Eks 1982 für das Cullberg Ballet, inhaltlich wie bewegungstechnisch gelungen, „entzauberte“, in einer Irrenanstalt endende Version, bringen das Werk in Diskurs mit der Gegenwart. Doch lockt nicht auch uns Zivilisationsgestresste immer mal wieder die Flucht in die Irrealität?! Und sei es, um einer jungen Tänzerin auf ihrem darstellerischen Weg vom tanzverliebten Mädchen zur verzeihenden Liebenden beizustehen.

Vesna Mlakar

|

|

|

© by Oper &

Tanz 2000 ff. |