|

|

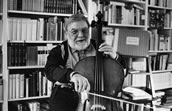

| Unzertrennlich: Siegfried Palm und sein Cello. Foto: Oswald |

||

Ende der 90er führte Michael Schmidt, Musikwissenschaftler und Koordinator des Klassikportals beim Bayerischen Rundfunk, mehrere Gespräche mit Palm. Für das jetzt erschienene Buch, dessen Titel sich Krzysztof Pendereckis „Capriccio per Siegfried Palm“ für Violoncello solo (1968) verdankt, das Palm nach eigener Auskunft weltweit über vierhundert Mal spielte, führten Theo Geißler und Juan Martin Koch im Sommer 2004 weitere Interviews mit dem bedeutenden Cellisten. Die Transkription der Gespräche bewahrt authentisch die Impulsivität und Spontaneität des Erzählers, so dass der lebhafte Causeur dem, der ihn einmal erlebte, leibhaftig vor Ohren und Augen tritt. Der Charakter des Buchs als angeregte und anregende Plauderei macht die Publikation weniger zu einem Capriccio für, als vielmehr von und mit Siegfried Palm. Tatsächlich handelt es sich kaum um ein wirkliches Gespräch, sondern um einen langen Monolog, der allenfalls durch gelegentliche Fragen und Stichworte am Laufen gehalten wird. Statt eines Porträts ist der Band daher mehr ein Selbstporträt, mit allen Vorzügen und Einschränkungen.

Manche von Palms Erzählungen gleichen Tiefenbohrungen in die Musikgeschichte und geben durch alle Verwerfungen, Kriege und Zerstörungen hindurch Zeugnis von einer erstaunlich kontinuierlichen Aufführungspraxis vom Beginn des 20. Jahrhunderts bei Hugo Becker, der mit Max Reger dessen a-Moll Cellosonate gespielt hatte, über dessen Schüler Enrico Mainardi bis zu Palm selbst, der 1950 bis 1954 Mainardis Sommerkurse besuchte. Eine Geschichte für sich ist der Weg seines Instruments von Julius Klengel, vor dem Ersten Weltkrieg Lehrer von Palms Vater in Leipzig, über verschiedene Stationen zwischen DDR und BRD bis zu Palm. Hinzu kommen zahllose Anekdoten über Dirigenten, Kammermusik-Partner, andere Cellisten, Regisseure, über bestimmte Konzerte und Reisen. Die Geschichten sind oft eher amüsant als erhellend, dann wieder bergen sie aufschlussreiche Hintergründe zu Palms Interpreten-Ethos, seiner Unterrichtstätigkeit und der Entstehung der zahlreichen für ihn komponierten Stücke von Wilfried Zillig, Bernd Alois Zimmermann, Krzysztof Penderecki, Mauricio Kagel, György Ligeti, Yannis Xenakis, Wolfgang Rihm und anderen.

Auch Blödeleien kommen zur Sprache, etwa die dekadente Wirtschaftswunder-Gepflogenheit der Cellogruppe des Kölner WDR-Orchesters, jeden Zylinder des Neuwagens eines Kollegen – Palm leistete sich Anfang der 60er-Jahre einen achtzylindrigen „Diplomat“ – in der Probenpause mit jeweils (!) einer Flasche Champagner zu begießen – mit entsprechenden Folgen für den weiteren Probenverlauf. An anderen Stellen bleibt der Text im Ungefähren stecken und man wünschte sich gezieltere Nachfragen und Gegenüberstellungen mit anderen Auffassungen und Positionen, etwa hinsichtlich Palms rigoroser Ablehnung der historischen Aufführungspraxis, seinem Abschied von den Donaueschinger Musiktagen, den Konflikten während seiner Opernintendanz in Berlin und seinen diversen Präsidentschaften, bei denen seine Dickköpfig- und Halsstarrigkeit ebenso zum Guten wie Schlechten ausschlagen konnte.

Am Ende des Bandes zeichnet der Schriftsteller Ludwig Harig – wie Palm Mitglied im Deutsch-Französischen Kulturrat – eine liebevolle Porträtskizze des „Vollblutrheinländers“ als einen Freund der Künste, guten Essens, Trinkens und exquisiter Hotels, der – nie egoistisch aber in hohem Maße egozentrisch – nur Flüge erster Klasse buchte und neben sich einen Extrasitz für sein Cello beanspruchte. Harig schildert den Künstler und Verbandspräsidenten als Personifikation des unabhängigen Menschen, der seine Ahnungslosigkeit in administrativen Belangen genoss und sich trotz Verachtung für die Kulturbürokratie und das Funktionärswesen über alle Posten, Orden, Ehrungen und Auszeichnungen aufrichtig freute. Ergänzt wird der gleichermaßen informative wie unterhaltsame Band durch einen knappen tabellarischen Lebenslauf, ein Personenregister, eine Diskografie von Palms veröffentlichten Aufnahmen und eine nach Gattungen gegliederte Auswahlliste seines Repertoires an Werken des 20. Jahrhunderts mit gesonderten Vermerken der von ihm uraufgeführten und ihm gewidmeten Werke.

Rainer Nonnenmann

|

|

|

© by Oper &

Tanz 2000 ff. |