|

|

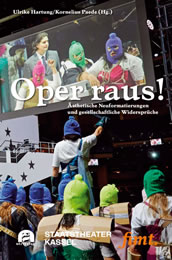

Rezensionen Erfolgreich und überallEin Buch über Alternativen, Aufbrüche und Gegenwart der Oper„Oper raus!“ nannte sich eine 2021/22 vom Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth (fimt) mitveranstaltete Diskursreihe und Tagung am Staatstheater Kassel. Thema waren alternative Produktions- und Präsentationsweisen sowie neue Verbindungen von Oper und Gesellschaft. Dazu ist jetzt ein Band mit ausgewählten Texten, Vorträgen und Diskussionsrunden erschienen. Entsprechend prominent besprochen werden vor allem partizipative Ansätze von Florian Lutz, Intendant in Kassel, vormals Halle. Hier wie dort gab es jenseits der üblichen Guckkastenbühne sogenannte „Raumbühnen“ von Bühnenbildner Sebastian Hannak, die das Publikum – nicht zuletzt infolge mangelnder Betriebsgenehmigung für die marode Bühnenmaschinerie in Kassel – wie die Statisterie des Theaters auf Seiten- und Hinterbühnen mitten im Geschehen von „Carmen“ oder „Wozzeck“ platzierte und durch Live-Video-Projektionen immersiv umschlossen. „Oper raus! Willem Strank unternimmt eine erhellende Parallellektüre zwischen bekannten Opern des 19. und ebenso populären Filmen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Die Titelfiguren von Puccinis „Madame Butterfly“ und Verdis „La Traviata“ finden eine Fortsetzung in den Rollen der weiblichen Hauptfiguren der populären Kinofilme „Fatal Attraction“ (1987) mit Glenn Close und „Pretty Woman“ (1990) mit Julia Roberts. Zudem erklingt in den Filmen die jeweilige Musik, dort zu Hause beim Kochen italienischer Pasta, hier beim gemeinsamen Opernbesuch mit dem skrupellosen Heuschreckenkapitalisten Edward (Richard Gere), der dafür die Sexarbeiterin Vivian von einem Hotelangestellten teuer einkleiden und mit vornehmen Benimmregeln zum konservativen Statussymbol der „vorzeigbaren Frau“ ummodeln lässt. Melanie Fritsch erläutert im Gespräch, wie Opern und Arien in Computer-Games vorkommen. Das Nintendo-Spiel „Final Fantasy VI“ führt in ein Opernhaus, wo die Spielenden als Einspringer für eine ausgefallene Solistin die ersten Textzeilen einer Arie auswendig lernen und rechtzeitig auswählen müssen, um dann im nächsten Level vom Schnürboden aus einen riesigen Oktopus zu bekämpfen, der die Streicher im Orchestergraben zu ersticken droht. Auch das Spiel „BioShock“ führt bei einer Wanderung durch eine untergegangene Zivilisation in einen Theatersaal, wo ein Pianist unentwegt falsch spielt, bis er schließlich in die Luft gesprengt wird. Beide Beispiele zeigen für Fritsch, dass Oper erfolgreich ist und überall stattfindet: „Sie ist gar nicht weg. Sie ist gar nicht so eingekapselt, wie sie selbst denkt.“ Erhellend ist auch Tillmann Triests Kritik des seit den 1990er-Jahren gängigen Arguments der „Umwegrentabilität“. Diesem „Legitimationsmythos“ zufolge würden die von der öffentlichen Hand in Kultureinrichtungen gesteckten Gelder wieder gewinnbringend an diese zurückfließen, weil die durch Kultureinrichtungen beschäftigten Mitarbeiter, Werkstätten und Lieferanten sowie das Publikum durch Nutzung von Verkehr, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie das jeweilige kommunale und staatliche Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteueraufkommen vermehren würden. Diese kultur- und kunstferne Begründung ist jedoch eng mit der in den 90er-Jahren aufgekommenen neoliberalen Generalkritik verwandt, die jedwede Subvention ablehnt. Denn schließlich erzielen privatwirtschaftliche Veranstalter von Musicals auch Gewinne ganz ohne Umwege, so dass es staatliche Hilfen überhaupt nicht bräuchte. Einige der in diesem Buch versammelten Beiträge geben wichtige gedankliche Öffnungen, neue Perspektiven und aspektreiche Impulse. Sie würden ein größeres Publikum verdienen. Doch der Verlagspreis von 84 Euro für das überschaubare Taschenbuch mit wenigen kleinformatigen Schwarz-Weiß-Abbildungen grenzt leider an publizistischen Selbstmord. Rainer Nonnenmann |

|

|

|

© by Oper &

Tanz 2000 ff. |